更新日:2025年8月18日

ウイルスなどの病原体をもつダニ類に咬まれることで感染症が引き起こされることがあります。

沖縄県でも、これまで重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、日本紅斑熱、つつが虫病が報告されています。

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

SFTSは、日本では初めて確認された平成25(2013)年から、令和7(2025)年4月末までに100名以上の死亡例を含む1000名以上の報告があり、増加傾向にあります。

国内の感染地域は西日本に多いですが、近年、東日本からも報告されています。

本県では、平成28(2016)年と令和7(2025)の2事例が報告されています。

潜伏期間は6日~2週間で、4月~8月に多く発症しています。数は少ないですが、冬期の感染も確認されています。

主な症状は、発熱、下痢や嘔吐などの消化器症状で、重症例では出血傾向や意識障害を伴い、死亡することもあります。致死率は、10~30%とされています。

令和7(2025)年現在、SFTSウイルスに対する有効な薬剤はなく、治療は出ている症状を緩和するための対症療法をおこないます。

感染経路としては、マダニ以外でも、罹患したネコやイヌなどの動物を介して感染することもあり、ペットのマダニ対策も重要です。

日本紅斑熱

日本紅斑熱は、関東以西の比較的温暖な太平洋側での発生が多く、本県では2010年に初事例が報告されています。

潜伏期間は2~8日とされ、主な症状は、発熱、発疹、刺し口のかさぶたで、発疹は手のひらを含む全身に認められます。

テトラサイクリン系の抗生物質等による治療が有効です。

つつが虫病

つつが虫病は、東北から九州沖縄まで広く発生が確認されており、全国で毎年300~500名の患者が報告されています。

本県では2008年に初事例が確認されています。患者の発生の季節に特徴があり、初夏(5~6月)と秋~冬(10~12月)に集中しています。

潜伏期間は5日~2週間と比較的長く、症状は、発熱、発疹、刺し口のかさぶた、リンパ節腫脹などです。

発疹は主に胴体部分に現れ、手のひらには認められません。

日本紅斑熱と同様に、テトラサイクリン系の抗生物質等による治療が有効です。

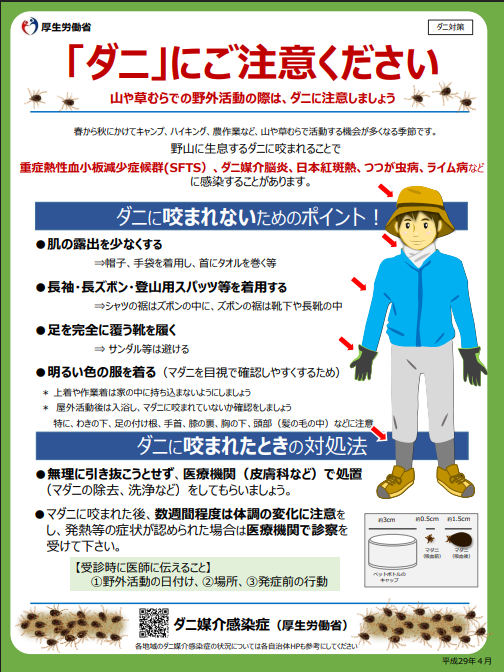

予防のポイント

ダニ類の活動は特に春から秋にかけて盛んになります。

野外作業、農作業、レジャーを行う際には、ダニ類に咬まれないことが重要です。

- 野外では、長袖、長ズボンなどを着て、腕・足・首など、肌の露出を少なくする。

- 首にはタオルを巻くか、ハイネックのシャツを着用する。

- シャツの袖口は軍手や手袋の中に入れる。

- シャツの裾はズボンの中に入れる。

- ハイキングなどで山林に入る場合は、ズボンの裾に靴下を被せる。

- 農作業や草刈などではズボンの裾は長靴の中に入れる。

- 明るい色の服はマダニが確認しやすい。

- 半ズボンやサンダル履きは避ける。

- 上着や作業着は家の中に持ち込まない。

- 屋外活動後は、シャワーや入浴で、ダニが付いていないかチェックする。

- ガムテープ等を使って服に付いたダニを取り除く。

- 虫除け剤を使用する。

- 地面に座るときは敷物をしく。

- 上着や作業着は着回さず、その都度洗濯する。

ダニ類の多くは、長時間(10日間以上のこともある)吸血します。

吸血中のマダニを無理に取り除こうとすると、マダニの口器が皮膚の中に残り化膿することがあるので、皮膚科等の医療機関で、適切な処置(マダニの除去や消毒など)を受けて下さい。

マダニに刺されたら、数週間程度は体調の変化に注意し、発熱等の症状が認められた場合は、医療機関で診察を受けて下さい。

【事務連絡】重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の国内での発生状況について(自治体) (PDF:136KB)

関連リンク

国立健康危機管理研究機構_マダニ対策、今できること(外部サイト)